文前声明:本文仅作信息科普与互联网现象研究之用,不鼓励、支持或引导任何形式的翻墙行为,在现行法律法规下,任何通过非法手段连接境外网络的行为均属违法,请务必遵守相关规定,切勿以身试法。

前段时间有一热点,Speed直播中国行,落地的第一个城市是上海,下车不到五分钟便碰到第一个自己的中国粉丝,作为一个正宗的老美利坚正黑字旗,Speed从未想过自己在中国会在如此受欢迎,毕竟在国际上对中国互联网的印象通常是:

【I Thought You Didn’t Have YouTube Here】

《Speed中国行 – 上海站》

自谷歌退出中国后,中文互联网与国际互联网实质上属于脱钩状态,国内与国外常用APP属于两个完全不同的生态系统,这种数字世界的楚河汉界,造就了两套截然不同的应用生态体系—我们刷微博、抖音、小红书,他们用X(推特)、TikTok、Instagram,我们用百度搜资料,他们用Google,我们看B站,他们刷YouTube,这种断裂如同镜像双生子般在平行时空各自生长,不仅体现在内容和平台上,更深层的是“信息可达性”上的割裂

所以在小红书大对账之前,总能看到那些打着“外网搬运”“国外看法”的帖子热度飙升,一边是国内封闭的信息池里激起的水花,一边是墙外声音被搬进来引发的舆论地震,久而久之,一种新的“信息套利”路径也就诞生了——你翻出去看,截图搬进来发,靠热梗赚流量、割流量,成为内容生态中的一类“信息掮客”。

想要完成这个过程,第一步,就是翻墙,翻过那道“互联网防火墙”。

互联网防火墙,在我们的概念中一般叫做“墙”更多,说明白点儿就是审查机制,对网络发布的内容以及网站进行审查,并对部分内容进行过滤、删除,只能看到被允许看到的东西,如果想看到这些被屏蔽的东西,就需要绕过这道防火墙,这种行为就被称作“翻墙”,或者直白点说搭梯子,搭梯子翻过这道过滤内容的墙

翻墙这码事儿对大部分年轻人而言早已习以为常,“站在墙头看两边”的人越来越多,你能看到的,别人看不到,你先知道的,别人要晚几天,这种爽感不是两三段就能写清楚的,在2017年就有机构统计过国内的VPN用户多达9000万,VPN和翻墙虽然完全是两回事,使用VPN并不一定是翻墙,但翻墙需要必须要用到VPN技术,2024年部分高校抽样调查显示,超过85.7%的大学生有过翻墙行为,足以说明翻墙在国内并不是件很小众的事儿,据预估国内每日翻墙人数可能大于3000万,虽然隔三岔五出现某某因使用非法信道进行国际联网,浏览国外色情网站被罚款的新闻,但对大部分人来说,只要不传播不涉及危险发言和行为,基本上都不会有太大问题。

在我看来防火墙其实更像是国内版的文化分级制度,像电影分级一样的【G级/PG级/PG-13/R级】分级制度,为什么实际这么多人在用但是并不没有怎么管,因为现实中,很多规定的执行尺度都会存在一定空间,但翻墙工具这事儿,除了部分技术党和程序员是自建节点,大部分人只会在各大“机场”购买订阅,月付会员制使用机场主搭建的节点,近些年听到最多的抱怨便是机场跑路或者节点久不更新,调侃要么是赚够了要么是进去了,大多数人对机场的了解也仅限于此,所以今天简单聊聊国内的机场为什么经常跑路,搭建节点的成本到底有多低,用订阅制的节点机场主都能看到你哪些信息,以及做机场主,到底有多赚钱。

本期文章有一些门槛,既然讲到翻墙,那必然要联系到为什么会有这堵墙,以及搭梯子翻墙的原理到底是什么,这个话题有点敏感,修修改改几遍才过审,文末会聊聊私信经常问的问题【为什么做灰产会比大部分正规行业赚得更多?】,聊点干货,且看且珍惜,本期老规矩,抽五本《网络安全法》,欢迎各位参与。

翻墙

之所以突然想写写翻墙这事儿,完全来自小时候挨过的那顿,令人印象十分深刻的混合双打。

2008年的时候,真正的歌单不在酷狗,是在“音乐吧”的冷门电音推荐贴,真正的内容集散地也不在微博,在“贴吧精品贴”,每个吧都有自己的几篇“神贴”,顶楼发资源,楼层讲段子,页尾吵架升级成哲学,偶尔穿插几个求种子和兰州烧饼大哥,贴吧是那个时候真正的互联网江湖。

上网听歌,网易云那会还没影,QQ音乐像个半成品,最常用的是“酷我音乐盒”,还有学校机房电脑必备的“千千静听”,想听许嵩的《断桥残雪》,得先去MP3吧找下载链接,楼主一般会贴心的带上网盘密码,然后附赠一堆自制歌词图,什么“烟花易冷,冷于人心”那种,花体字配黑白玫瑰图,QQ空间背景设置成夜空星星点点,鼠标拖过去有流星雨,一点歌自动播放,播放按钮永远找不到在哪儿关,审美全靠中二气养着。

那年刚上初二,家里宽带到期也尚余几日,4M速率联通拨号,白天全家共用,晚上一个人独享天下,现在看当时的晚上上网流程固定得像仪式:天涯看看八卦,贴吧喷喷楼主,和初中时候的小女友聊聊天,守着A站等注册,耳机里永远放着“该死的温柔”。

直到一天,在天涯的莲蓬鬼话和贴吧同时刷到一个帖子:

【黑色星期五:你敢听完这首歌吗?】

标题底下还有一行小字:“据说有人听完之后连夜跑到楼顶说他看到血月了。”

我立刻点了进去,一张暗色调的专辑封面,一首叫《Friday the 13th Soundtrack》的歌,下面配着一段文字:

“这首歌在国外论坛上据说听完会梦到那种小丑,原本是配合一部禁播电影的原声……国内早就查封了,前几年的左央,就是听完这首歌之后没消息了,能找到资源的兄弟赶紧存,过几天可能就挂了。”

楼层越往下,评论越离谱:

“我听完真的看到小丑了,现在站在我家隔”

“晚上三点听,楼下狗叫到天亮”

“链接打不开了,还有谁能挂个外网?”

看着这些评论,着实引起了兴趣,半信半疑地回了一句:“有人有外网链接吗?”

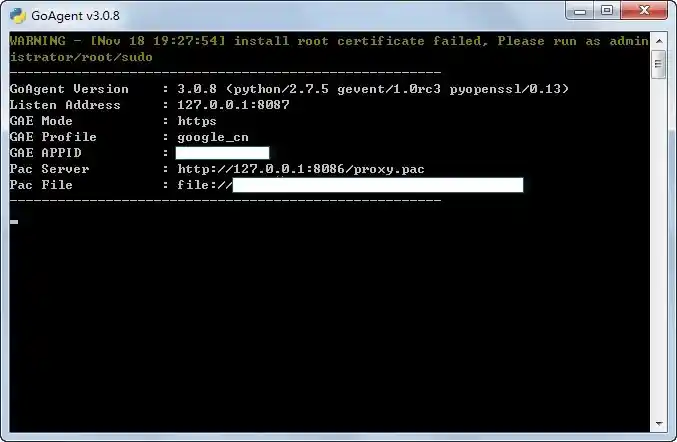

几分钟后,一个人发了个串儿:“https://xxxxx.xx/xxxxx 后缀改掉,挂GoA***t自己翻。”

《GoA___t 2015年已停运》

那年我十五岁,第一次听到“GoA***t”这个词,虽然根本不知道这几个字母代表的是什么技术栈,什么“Google App Engine”,什么“部署代理”,通通听不懂,我只知道,那串链接后面跟着一行话:“挂上去,就能翻。”

原来我一直上的网其实不是“全网”,那些404 Not Found居然是可以打开的,于是开始疯狂百度“怎么挂GoAgent”,顺着帖里教程一步一步下程序、配AppID、挂GAE线路,看着命令窗口疯狂跳字,心跳也跟着跳——这TM不是电影里黑客才会的东西吗?我一个初二学生,就这样一边啃着馒头一边用命令行“连接美国”了?

然后,我成功打开了YouTube。

那首歌开头是那种低频鼓点+女人低语+环境音,一听就是“阴间味儿”十足,戴着耳机看屏幕,音效一出来,鸡皮疙瘩立刻上来了,那个瞬间,感觉像是打通了“信息界的结界”,像误入了什么禁地,大气不敢出,一边看留言一边发抖——有老外在下面留言“the original tape was banned in 2006”,还有人发“pray before you click play”,越听越害怕,越害怕越想听,脑子嗡嗡作响。

即使这样,还是听完了那首歌,还顺手点了几个推荐视频,全是暗网、都市传说、灵异事件的剪辑,标题全是那种:

“3am Challenge Gone Wrong”

“Don’t Watch This Video Alone…”

是好奇吗?是。是吓傻了吗?也确实是。

那天晚上被子蒙着头睡了一整晚,生怕睁眼就是一个小丑拿着刀站在床边,张嘴就是地道伦敦腔:Oh… i Found you

但更吓人的,三天后家里来了电话。

联通通知我爸:我们家这个月上网通话总费用近两千块。

我爸当场愣住了,隔天一早就骑车去了营业厅。

回来的时候脸铁青,话都不说,直接撸起袖子把我电脑拆了。

我还没来得及解释我只是在听歌,耳机就已经被从头上摘了下来。

我妈则站在厨房门口大喊:“锅里面这黑黑的是个什么玩意?”

我说不出话来,只能默默把那个写着“辟邪.txt”的文件拖进了回收站。

那天晚上,妈妈刷了一夜的锅,爸爸打了一夜的我。

机场

自“辟邪.txt”惨案之后,我很长时间没碰过电脑,但翻墙之路却一发不可收拾。

起初是为了听歌看TaylorSwift,后来变成了刷YouTube补番,追BBC纪录片学英语,甚至用Tor浏览器去暗网看那些确实很小众的东西,吓到晚上不敢起夜,再后来,上了高中大学,发现身边早已不是靠GoAgent和蓝灯那种老掉牙的玩意,而是直接买“机场”订阅。

机场这词出来也是一个意外,因为当时安卓的翻墙软件图标是一小飞机,导入订阅链接后才能发挥作用,所以卖订阅链接的地方自然而然的被叫做了机场。

机场行业的内核说白了就是“贩卖连接权”,它的商业模式极其简单粗暴:前期用几十刀钱租个国外VPS服务器,搭上Shadowsocks或V2Ray服务端,再在国内找个低成本落地页卖订阅——用户付费订阅后,获得加密流量中转权限,机场主手里卖的不是“内容”,也不是“速度”,而是一种所谓的“跨境信息自由的可能性”,而正是这种“可能性”,成为很多人心甘情愿月付的理由。

互联网的江湖从不缺人,只缺门槛,而机场这个圈子,恰好是门槛够低、诱惑够高、风险够黑、故事够野的那种地方。

如果说翻墙是一场冒险,那机场主就是搭建桥梁的那群“走私者”,他们构建的不是路径,而是一条条通往外部世界的信息航线,如果说互联网是江湖,那机场主就是一群“技术流丐帮”——白天可能是国企码农,晚上切号当节点贩子,凌晨三点在群里发公告:“节点维护,预计恢复时间:等老子睡醒。”

早年的机场特别隐秘,暗号满天飞,基本靠口口相传,比如“鱼摆摆”、“搬瓦工”、“XX云”,QQ群、Telegram群、论坛私信发邀请码,堪称信息界的“地下黑市”,后来因为实在太多客户,慢慢有人做起了中文官网,套餐月付,客服在线。

《XX云 – 通用用户界面》

大多数机场主们一开始便像我前文讲的那样,买几台搬瓦工、vultr、azure国际版的VPS,加上几个CDN域名,套一层Cloudflar,做流量混淆,SS面板一装,订阅链接一发,就能支撑起一个2000人订阅的机场,机场就“上线营业”了,听起来像是天方夜谭,但当时的事实就是如此——搭建一个节点的核心成本,可能比大部分聊天软件会员还要便宜,门槛近乎没有,虽然“门槛低深水多”——从节点封锁到支付跑路,从“白漂党”薅羊毛到深夜炸节点处理工单,一天几乎24小时无缝拉满,但从用户注册、套餐购买到节点监控,全部集成在一个页面上,可复制性极强。

2015年那会儿,一个香港VPS月付30刀,能支撑500人同时看720p不卡顿,后来同行内卷到用月付5美元的“灵车”服务器——所谓灵车,就是专门用来超售资源的廉价主机,高峰期卡得像PPT,但胜在价格够贱,用户骂归骂,续费率照样80%,那会儿有个机场主论坛晒账单:花3000元租了30台服务器,三个月后用户数突破5000,月流水超3万,利润率900%。

这种模式那个时候也有更隐秘的玩法,混合洗白,同时经营翻墙机场和正规外贸VPN业务,用海外公司签下跨国组网订单,再将其中闲置的线路资源打包成翻墙节点出售,被查获后,执法部门都难以界定其行为性质——他名下的企业纳税记录齐全,节点流量混杂在正常外贸通信中,如果不是私下倒卖用户数据被举报,可以说很难找到。

说回正题,从当时真正能活下来到现在的机场,基本都靠一手节点管理+心理承压,节点就是命,服务器延迟飙了、Netflix解锁不了、CN2线路炸了,用户群里立刻炸锅,尤其是敢宣传“支持流媒体”的那种,一旦YouTube一卡顿,群里立刻有人@老板:“节点挂了”,然后就开始翻旧账,什么“你家香港节点一个月前也挂过一次”“群主是不是跑路了”“我要求退款”。

行业内部说得明白点儿,绝大多数机场主都是兼职的,白天是码农、学生、运营、失业青年,晚上化身“节点搬运工”,维护着一张隐秘的信息中转网络,而且大部分是在负债卖节点,服务器要租、带宽要跑、专线要买、IP要换,甚至为了“解锁Netflix”,每月还得付几百块买流媒体API,不然线路IP全进黑名单,客户分分钟退订。

就这,还只是明面成本,暗地里还要承担不小的法律风险:

在国内开机场本身就踩在政策红线上,卖节点属于“非法设立国际通信信道”,读者们千万不要做这个东西,一不小心就“请去喝茶”,2023年江苏”净网行动”中,某机场主因使用境内中转服务器被判“非法经营罪”,涉案金额¥87万获刑3年(中国裁判文书网案例)。

为了避开这一点,不少机场主学会了“跳板中转”:用户先连到一个境外中转节点(如香港/深圳/日本),再由那边转出境外主节点,流量走的是“伪专线”,封不完、查不着,高端一点的机场甚至配上IPLC(国际专线)线路,中转费用按G算,1GB可能就1块钱,用户刷个剧分分钟让机场主心在滴血。

而有些机场为节省成本,开始玩“寄生节点”:

买别人的机场套餐,用Xray做个中转,再卖给自己用户,这听起来像是白嫖,其实就是机场行业的“批发再零售”,今天上的是他A的机场,明天线路炸了,机场主说换B家了,你甚至都不知道自己的流量到底是被谁转的,用户不知道,机场主也不说。

可能部分朋友会好奇,用机场翻出去,机场主能看到你在干什么吗?答案是——取决于他用什么协议、搭建了哪些记录机制,以及你自身的隐私意识有多强。

大部分机场是基于Shadowsocks、V2Ray或Trojan这类工具搭建的加密隧道,表面上来看是“全链路加密”,但别忘了,机场主是服务端,他是你通向外网的“最后一跳”,只要他愿意,完全可以记录你访问的时间、目标域名、数据大小、设备特征,甚至在你访问HTTP网站时,抓包记录你的完整传输内容。

而哪怕你访问的是HTTPS网站,也不是完全“隐身”——你访问了哪个域名,在TLS握手阶段暴露的SNI信息清清楚楚写在包头里,你点了哪个YouTube频道、刷了哪个Reddit热帖,他虽然不知道你“看了几秒钟”,但可以通过流量特征推断你“停留了多久”。

这些数据一旦沉淀下来,配合你使用设备的UA、连接频率和访问习惯,甚至可以绘制出一个完整的“网络人设画像”,加上你的家庭宽带IP、连接时间段,真要查你是谁,其实根本不用黑客技能,仅仅只需要一点点社工常识和足够的耐心。

更何况,机场主本身就处在一条夹缝中间:

头部10%的机场占据70%以上市场份额,中腰部通过价格战争夺剩余用户,底部大量小微机场在盈亏线上挣扎,头部机场技术沉淀形成壁垒,主打企业级专线、流媒体全解锁、24小时客服等高附加值服务,中小机场则聚焦价格敏感用户,以”无限流量¥9.9/月”等营销策略吸引短期用户,但又常常因节点超售导致体验崩坏,新用户续费率不到50%,靠广告难做大,靠用户续费利润低,靠买量又成本高,最后只能要么靠死忠用户续费,做“信任经济”,要么走“价格战”割一波就跑路,比如”一元机场“

小机场活成了打工人,大机场很早就稳坐一方,有些机场一年流水几百万都不稀奇,但注意,这不是利润,是“流水”——机场行业的盈利模式拢共也就那么几个:

靠月付订阅收割长尾用户;

靠年付拉高现金流;

靠“高速节点”变相分层定价;

再极端一点的,靠数据本身去变现——这部分可以参考上面机场主能看到什么信息。

所以别听网上说“开机场月入十万”——那是顶级机场,靠的是规模效应+带宽压价,一线机场主月流水1万块,能落袋3000就不错了,如果追求节点质量、带宽专线,成本再翻番,很多人前期投入一堆,最后入不敷出,“开着开着自己先跑路了”

但哪怕是这样,依旧有人前赴后继进来干——为什么?

因为高周转、低门槛、信息差套利空间大,哪怕利润薄,也可以靠用户量和低成本堆起来,用户和机场主的关系,就像健身房和会员——赌的就是你不来、不耗流量、不折腾工单,最好年付完就忘了这回事,也像开小卖部卖烟酒水,可能利润就那几毛,但胜在“周转快、现金流稳”,你今天卖给他个¥29的月套餐,明天他拉来两个朋友又订年付,你就有了被动收入

如果第一波做起来,之后的用户永远提前支付下个月的费用,成本变成后置,假设一个机场每月收入20万,其中15万是用户为“未来30天”购买的套餐,这笔钱到账当天就能拿去支付上个月的服务器租金或者扩大,剩下的5万则是纯利润,这种“拿明天的钱填今天的坑”的模式,让许多机场主在跑路前疯狂促销:“年费五折!限时续费!”圈完钱后直接消失,换个域名继续收割。

从2008年到2025年,这个行业越来越卷,现在的机场主甚至不需要自己搭建所有节点,只要“懂封装+会引流+买得起流量”,就能开始赚上那点灰色的钱,但这个行业也在逐渐消亡,不是翻墙这件事不重要了,而是因为“墙内外的界限”,正变得越来越模糊,小红书大对账过后,曾以为墙外是自由,发现其实那是另一种算法控制,曾以为墙内是限制,其实那是某种意义上的“过滤”。

以前这个“模糊边界”,让机场主群体慢慢从“信息中介人“”变成了“搞事者”,再到现在,只是“最后一波收割者”—他们自己也知道,这个行业的黄金窗口期早就过去了,大家只是拖着,等到节点被封,域名被ban,服务器被拉黑,就能体面退场。

说到底,机场不是终点,只是过道。

TIPS:《网络安全法》第二十七条 任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具;明知他人从事危害网络安全的活动的,不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。

上文部分仅作为科普,不具备实操可行性,任何实操行为均属违法,技术我做了模糊化或者混淆了技术代差,比如XTLS+Reality协议占比,VMess协议UUID可逆,目前已可阻断非标准握手等,希望各位读者和技术大佬不要介意。

后记

这堵墙为什么存在?有人说,是为了防止境外势力“颜色革命”,有人说,是为了让“舆论阵地不能丢”,也有人说,是为了保护本土企业的发展土壤,不让外国科技公司一网打尽,其实环球时报在推特上发表的一个帖子说得很明了

国家为什么建墙而不阻止翻墙?国家相信能翻墙出来的人已大部分具备是非判断的能力,比绝大多数打着自由民主旗号的废青更有理性,你们能发现绝大部分外媒不了解国人,他们逢中必反,逢中唱衰,但你也会发现国家并不完美,也没有完美的国家,需要人民去建设,希望你相信,中国会越来越好,中华民族会越来越好。

– 《环球时报》

因为你越是主动探索,越可能发现:

这个世界不是你想象的黑白分明,而是复杂到令人头疼。

就像很多人第一次翻出去,先是狂刷BBC、NYT、VOA,后来刷多了,发现这些媒体也不是全然中立——他们的“报道”往往带着方向,他们的“立场”并不想让你认清中国,而是想让你怀疑中国,你会逐渐意识到:并非所有唱衰都可信,也并非所有反驳都是真理。

你会发现,墙外也有谎言、傲慢、偏见与刻意构造的叙事——你开始不再把自己定位成“对抗者”,而是“穿越者”,开始看懂外媒的“钩子”在哪,看懂推特上刷屏的”经济崩溃论”到底在说些什么东西,当无数次看过所谓的密闻,当褪去”信息饥渴症”的滤镜,当亲眼见证外媒如何将”武汉病毒”与”中国病毒”的语义污染工具化后,你就会理解:

防火墙并非信息牢笼,它只是一道必要的认知防波堤。

聊聊

诸位,久不见闻,日可安否。

这半年实在太忙,公众号一度停更,没想到停更期间,关注人数竟然又多了两万,很多朋友后台私信问我,是不是被请去喝茶了?其实真没有,只是腾不出时间继续分享那些没人愿意讲的“小故事”。

另外还有些朋友在后台私信问我,是不是夸大了那些行业的收入,明明文章里那些行业,包括这篇文章的机场主,并不比正规行业利润率高多少,而且风险还大,为什么这么多人扎堆往里进,每年净利润还高的离谱

这个问题本质很简单,我简单理解为:为什么做灰产会比大部分正规行业赚得更多?

或者说,其实这个问题的核心不是灰产绝对比正规行业赚钱,而是为什么在表面利润不高的情况下,还能出现超高净收益?

关注我公众号的大部分都是打算做项目的朋友,或者上班族居多,所以大家可能对创业或者说找项目这码事儿没有基础的认知,找项目,其实最重要的不是利润率,也不是低成本,而是周转速度和上杠杆,项目找到以后,考验的才是销售能力,这是做项目或者创业者的基础常识,但大部分人因为思维惯性往往意识不到

举一个简单的小例子,如果被公司裁员,你决定出去创业,本金只有10万,这个时候家人推荐给你两个项目,第一个利润率100%,周转周期六个月,第二个项目,利润微薄只有5%,周转周期一般在一周内,你会选择哪个?

如果没有创过业,大部分人会毫无疑问直接选择第一个,一年时间10万会变成40万,但陷阱就在周转周期六个月里,做高利润的,房租、人员工资、库存积压等一旦拉长周期,就容易把账面利润“吞掉”

第二个看似人工和设备去掉,基本不赚什么,也就是经常讲的薄利多销,乍看之下利润低,但由于一周一个周期,一年可以周转50次以上,累积起来反而超过高利润慢周期的项目,实际上利润率会更高,大部分人轻视了周转速度的重要性,总是被表面利润率迷惑

上面的论据也是有事实支撑的,可以以沃尔玛为例(根据2022年报数据),库存周转天数约42天,凭借3%的净利率和年均15次库存周转,实现年化15.3%的ROIC,超过许多高利润率制造业,诸位大学应该都读过《资本论》,马克思在写《资本论》第二卷时就提出了“资本周转次数=年剩余价值量/预付可变资本”,换句话说,同样的本金,如果你能在一年内用得越多次,就越容易把收益放大。

这一原理在现代演化出更复杂的应用,但其实只是一个转变思路的问题,正规行业通过供应链金融加速周转(如应收账款保理可以90天账期压缩至T+0),而灰产的高周转本质是风险转嫁(风险转嫁给上下游),可以把传统行业数周的流程压缩到72小时内。

高周转带来的资金就是你的免费杠杆,免费杠杆可以带来的是加速扩张,所以就算只有5%的利润,加上灰产的极致高周转,净利润超过正规行业,是完全没有问题的,毕竟还有最后一条,灰产可以跑路,这是正规行业不可能拥有的‘弹性’,正规行业不管玩什么花活儿,也得在法律框架内进行,对吧?

为什么赌场赚钱,因为它资金周转按分钟结算,为什么CSGO开箱网赚钱,因为资金周转按分钟算,虽然这两个例子排除后台暗箱操作,他们的优势主要在于庄家定律和大数定律,高周转或者说高流水只是加速优势积累,并不是决定因素,周转速度决定了你的现金流能否健康,而现金流能否健康决定了项目会不会中途暴毙,倒在黎明前。

如果您能看到这篇文章最后这段,需要先感谢您的耐心阅读,毕竟本篇文末聊的确实有点太过基础了,聊聊夏普比率和索罗模型分析更直观,但现在这段当前面向没有创过业,或者说创过业但是不知道为什么自己明明利润不高,却过的很舒服的读者,已经足够直击本质,过度复杂化反而会适得其反。

但既然聊到这里了,对经济学模型有一定理解基础的朋友可以看下面这段更好理解:

即经济产出(Y)取决于技术进步(A)、资本投入(K)和劳动(L)的函数。

在正规行业里,A(技术)和L(劳动)是不可忽略的增长要素,而资本K 的积累速度受到投资回报周期、政策监管、资源限制等诸多因素制约。而灰产的特性是:

技术壁垒:极低,信息差与平台套利即可运行;

劳动投入:可以最小化,甚至大量外包给非正式渠道;

资本投放后:T+0/T+1就能回本,形成爆炸式“资本复利循环”;

监管套利+ 法律空白 + 快速转场,使得资本不需要长期沉淀。

在这种条件下,有一部分灰产项目脱离了索罗模型中A和L的制约,单靠K就能完成高倍级放大,也就是说它构造了一种“伪技术驱动、实资本堆叠”的超短周期型增长模型。

这类模型在正规经济中极其罕见,因为它牺牲的是长期可持续性与制度合规性,换来的却是短期指数级的资本积累能力。

如果从夏普比率来看,灰产项目一般是一种“被压缩波动”的虚假稳定;而从索罗模型视角看,它们跳过了长期主义下的“人技资本积累”,只是一种脱离可持续发展的短时爆发。但正因为如此,部分高周转灰产项目的资本效率在单位时间上远超正规行业,且不依赖制度支持和资源沉淀,几乎纯靠速度与策略制胜,这正是部分灰产“看似不高收益、实则超高净值积累”的底层逻辑。

上面这段更适合对经济学模型有一定理解的朋友,普通创业者只要理解一件事:

需要补充一点,文后所举例的高周转只是“部分灰产”的特征,因为这部分项目具备现金先到+无账期特性,不代表所有灰产都是这个模式,有些灰产项目反而周期极长,甚至比正规行业更慢,比如我前几篇文章聊过的那几种,回款路径往往需要穿越多层中间账户或混币,一旦某一环节出现问题,资金可能长时间被冻结甚至直接损失,周转速度不升反降,更重要的是,整个链条里通常缺乏正式契约与信用机制,“风险转嫁”更多只是“风险拆分”,一旦出现断点,各方承担的都是无法预估的系统性崩溃风险。

而这部分灰产的收益公式实为:

实际净收益 =(周转次数× 单次利润率) –(风险成本+ 合规成本+ 重启成本)

高周转项目赢在速度,低周转项目依赖暴力定价,风险成本的吞噬效应可以被低估。

所以除了上面讲过的高周转类型灰产,其他灰产之所以在某些案例中显得暴利,是建立在灰色空间、信息差和监管真空的叠加优势上,而不是结构性的优越。

🎁 抽奖在公众号主页菜单参与,或者可以对话框回复【机场】参与。

作者:递我一支烟

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/bd_giuPEyPBu9LTOtC2VHw

发表回复